CPU確認方法

ここをクリックし画像表示ください。

CPUの性能指標

●クロック周波数(動作周波数)・・・シェフの動きの速さ、1秒間に発生するクロック数。

●CPI:1つの命令を実行するのに必要な、平均クロック数。クロック周波数/命令数(秒)

●CPI:1つの命令を実行するのに必要な、平均クロック数。クロック周波数/命令数(秒)

●クロック時間(クロックサイクルタイム):1クロックに必要な時間。1Ghz(クロック周波数)の場合は1クロックに1ns(ナノ秒)必要。

●コンピュータの処理時間:●●CPI×●●CPUクロック周期(ns)で算出できる。

(1命令の処理に要する時間。)

●クロックサイクルタイム:タイマクロックの逆数。

●MIPS:1秒で何回命令が実行できるかの指標。単位:百万(M)1MIPSは、1秒間で100万回の命令が実行できる。

●コア数・・・シェフ(作業する人)の人数。数値が高いほど処理が速い。

●スレッド数・・・シェフの人数×1人あたりのコンロの数(作業台の数)。同時に2つの作業台で計算させる技術があります。 これをインテルではハイパースレッディング、AMDではSMTと呼びます。例)「6コア6スレッド」のCPUでも、ハイパースレッディングに対応したCPUであれば「6コア12スレッド」となり同時に処理できる作業が増えるため、速いCPUとなります。

●第12世代intel Coreプロセッサーから登場のE-core・・・調理補助スタッフ

ということになります。

●スレッド数・・・シェフの人数×1人あたりのコンロの数(作業台の数)。同時に2つの作業台で計算させる技術があります。 これをインテルではハイパースレッディング、AMDではSMTと呼びます。例)「6コア6スレッド」のCPUでも、ハイパースレッディングに対応したCPUであれば「6コア12スレッド」となり同時に処理できる作業が増えるため、速いCPUとなります。

●第12世代intel Coreプロセッサーから登場のE-core・・・調理補助スタッフ

ということになります。

●Pコア:ハイスペックのコア。

●Eコア:省電力・効率化のコア。

●LPEコア:IntelCoreUltraなどで使われるコア。

CPUのドライバー及びスペック確認方法

CPU(プロセッサー)の世代の見分け方(Intelの場合)

Intel Core iシリーズCPUの世代は、CPUのモデル名の数字の部分で判断できます。

CPUのモデル名表記 :「Core i5 -10700K」

上記の説明。

上記の説明。

ブランド名:IntelのCoreと言うブランド名。

シリーズ名:Coreブランドのi5というシリーズを指す。(数字の値が大きくなるほど高性能)

10:世代(数字の数が大きくなるほど最新の世代)

700:SKU(性能仕様を区別されるために割る降られる識別子)ナンバー。一般に数字が大きくなると仕様が新しくなっている。

10700:緑色とオレンジ色でプロセッサーナンバーを指す。

K:カテゴリー(どのような機能が搭載されているか。無印の場合は特に機能が搭載されていない。)一般に記号がついていると同じ世代でも機能が追加されている。

iのxには3,5,7,9が当てはまり、後の4桁または5桁のxxxxの先頭の数字=世代 と見分けることができます(第1世代除く)。現在14世代まで出ている。*Intel社の場合です。AMDだと型番と世代が一致していない。

第1世代 数字が4桁ではなく3桁となっている (例:Core i7-880)

第2世代 数字が4桁で2で始まる (例:Core i7-2700K)

第3世代 数字が4桁で3で始まる (例:Core i7-3770K)

第4世代 数字が4桁で4で始まる (例:Core i7-4770K)

第5世代 数字が4桁で5で始まる (例:Core i7-5775C)

第6世代 数字が4桁で6で始まる (例:Core i7-6700K)

第7世代 数字が4桁で7で始まる (例:Core i7-7700K)

第8世代 数字が4桁で8で始まる (例:Core i7-8700K)

第9世代 数字が4桁で9で始まる (例:Core i7-9700K)

第10世代 数字が5桁で10で始まる (例:Core i7-10700K)

第11世代 数字が5桁で11で始まる (例:Core i5-11400)

第12世代 数字が5桁で12で始まる (例:Core i5-12400)

■方法1■

Windows上で「PC」アイコンを右クリックして「プロパティ」を開き、プロセッサのところに表示されます。

■方法2■

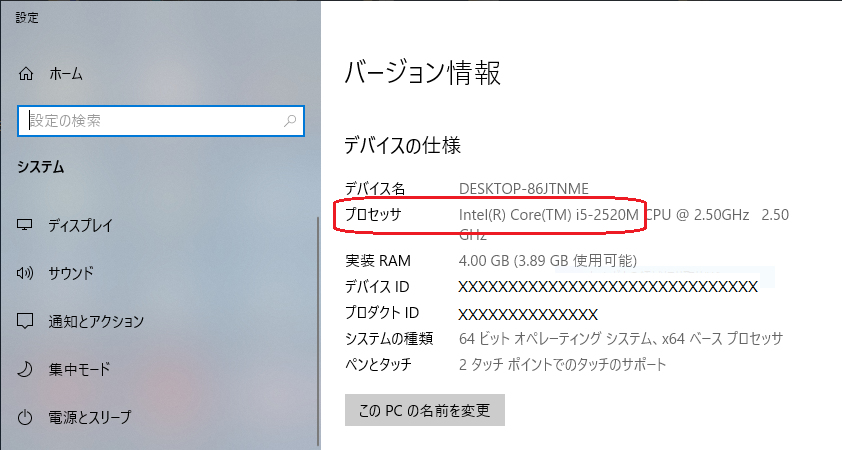

1.スタート→歯車マーク→システム→詳細情報を選択します。

2.下図のパソコン情報が表示され、プロセッサのところに表示されます。(赤枠)

ここでCore i シリーズであることを確認します。

(画面例)

CPU(プロセッサー)に対応するドライバーの探し方

ドライバーをインストールしたいPCに対し、上記赤枠で各社のHPより検索すると

対象のCPUに特化したドライバーが表示されます。

その中より、ディスプレイドライバーだったりネットワークドライバーばったり、最新版がドライバーをダウンロードし

対応します。

●コア数/スレッド数の確認方法

①「設定ツール」→「システム情報」

②検索ボックスに「MSINFO32」と入力→システム情報を開いて確認する。

③タスクマネージャーより確認:Ctrl+Shift+Escキー

<タスクスケジューリング>

●投薬順方式:実行可能状態になったタスク順にCPUに割り当てる。

ノンプリエプション:実行途中でCPU使用権は奪われない。

●優先度順方式:優先度の高いものから、順にCPUに割り付ける。

プリエプション:実行途中でCPU使用権は奪われる。

ノンプリエプション:実行途中でCPU使用権は奪われない。

●優先度順方式:優先度の高いものから、順にCPUに割り付ける。

プリエプション:実行途中でCPU使用権は奪われる。

優先度の低いものは、中々割り当てられない→スタベーションと言う。

●動的優先順位方式:待ち時間の、長さによって優先順位を上げる。

上記の「スタベーション」を回避できる。

上記の「優先順位を上げる」(優先順位の調整)事を、エージングと言う。

●ラウンドロビン方式:CPUの使用権を一定時間毎に切替える。実行可能状態になった順に従ってタスクに一定のCPU時間を与えてゆきタスクスケジュール方式です。

●多重待ち行列方式:ラウンドロビン方式に優先順位を加味したもの。

●処理時間順方式(SPT):処理時間の短いものから割り当てますが、処理時間の予測が困難な為実装には至っていない。

●インベントドリブン方式:マウスによる入力など環境饒辺かを、タスク切替えのトリガとしてCPU使用権を切替える方式。(GUI操作のOS等では、おなじみの方式です。)

●コンテキスト切替え:実行中のタスクが別のタスクにCPU使用権を切替えられる事。

●プリエンプティブ:上記の「コンテキスト切替え」が強制的に発生する事。OSがCPUの割り当てを管理し状況の変化に応じてタスクを切り替える考え方。

●ノンプリエンプティブ:「コンテキスト切替え」が強制的にされない事。(上記と逆。)プログラムが自発的にCPUを解放したタイミングでタスクの切り替えを行うマルチタスクの制御方式です。

●インベントドリブンプリエプション方式:イベントの発生をトリガとし割込を発生させ、高優先度のタスクを処理する。(リアルタイムOSで使用)例)自動車のABS(急ブレーキでもハンドル操作が可能な事)装置。

*緑色の文字と赤色の文字がそれぞれ対応している。

●パソコンのスペックの確認

●Core i5やi7の違い

・コア数が違う。

・コア数が違う。

Core i5:一般に6つから10個のコア数。コスパが良い。一般ビジネス向け。

Core i7:8個から12個を搭載。性能は高いコスパは悪い。特定の作業向け(クリエイターやゲーマー)

●ヘテロジニアスマルチププロセッサ:1つのチップに異なる種類のアーキテクチャ、特徴等のコアを搭載したプロセッサです。

●ホモロジニアスマルチププロセッサ:1つのチップに同じ種類のアーキテクチャ、特徴等のコアを搭載したプロセッサです。

●ヘテロジニアスマルチププロセッサ:1つのチップに異なる種類のアーキテクチャ、特徴等のコアを搭載したプロセッサです。

●ホモロジニアスマルチププロセッサ:1つのチップに同じ種類のアーキテクチャ、特徴等のコアを搭載したプロセッサです。

●CPU使用率と利用時間の関係(私の見解):CPU使用率=CPU時間/CPU利用可能時間

例)1時間の中で、CPU使用時間が2,160秒の場合はCPU使用率は60%です。

CPU使用率は60%~70%が適正の様です。CPU使用率が高いと効率的に利用しているので良いイメージですが、熱を持ったりトラブルの原因にもなると思いました。●SoC(System On a Chip):CPUコア、GPUコア、DSP、メモリ、タイマ、通信モジュールなど複数の構成要素を1つのチップに集約したLSIです。●代表的なCPUのメーカIntel (インテル):Intelはアメリカ カリフォルニア州に本拠地を置く世界的な半導体メーカーです。AMD (エーエムディー):AMDもアメリカ カリフォルニア州に本拠地を置く半導体メーカーです。CPUでは Ryzen(ライゼン)、ハイエンドデスクトップ向けでは Threadripper(スレッドリッパー)のブランドを展開しています。

●SSD(ソリッドステートドライブ):SSDはUSBドライブと同様、静止したフラッシュメモリを使用してデータを保存し、このデータにデジタルでアクセスします。ハードディスクドライブ(HDD)は、スピニングプラッター(回転する磁気ディスク)とこのプラッター(磁気ディスク)全体を移動するアームを使用してデータの各部分を読み取ります。しかし、SSDはスピニングプラッター上で機械的にデータを探す必要がないため、ほぼ瞬時の起動と読み込み時間を実現します。

フォルダのアクセス権の確認方法

私のフルだにどのようにアクセス権が付与されているか調べる方法を調べたので紹介します。

上図の説明

1. BUILTIN\Administrators:(I)(OI)(CI)(F)

BUILTIN\Administrators: このエントリーは、管理者グループ(Administrators)を指します。

(I): 継承(Inherited)された権限であることを示します。

親フォルダーから受け継がれています。

(OI): オブジェクトの継承(Object Inherit)。この権限は子ファイルにも適用されます。

(CI): コンテナの継承(Container Inherit)。この権限は子フォルダーにも適用されます。

(F): フルコントロール(Full Control)。このグループには、すべての操作(読み取り、書き込み、削除など)を行う権限があります。

2. NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(F)

NT AUTHORITY\SYSTEM: システムアカウント(System)を指します。Windows自体のシステムプロセスが使用します。

(I), (OI), (CI), (F): 管理者と同じく、親フォルダーから継承され、子ファイルや子フォルダーに適用され、フルコントロールを持ちます。

3. BUILTIN\Users:(I)(OI)(CI)(RX)

BUILTIN\Users: 標準ユーザーグループ(Users)を指します。

(I): 継承された権限。

(OI): 子ファイルに適用されるオブジェクトの継承。

(CI): 子フォルダーに適用されるコンテナの継承。

(RX): 読み取りと実行(Read & Execute)権限を意味します。このグループのメンバーは、ファイルの内容を閲覧し、実行することができます。

4. NT AUTHORITY\Authenticated Users:(I)(M)

NT AUTHORITY\Authenticated Users: Windowsに認証されたすべてのユーザー。

(I): 継承された権限。

(M): 修正(Modify)権限。このユーザーには、読み取り、書き込み、および削除が許可されますが、完全な制御はありません。

5. NT AUTHORITY\Authenticated Users:(I)(OI)(CI)(IO)(M)

(OI), (CI): 子ファイルおよび子フォルダーに適用されます。

(IO): 継承のみ(Inherit Only)。親フォルダーからの権限が子オブジェクトに適用されますが、親オブジェクト自体には適用されません。

・icacls(Integrity Control Access Control Lists):Windowsオペレーティングシステムに組み込まれているコマンドラインツールです。このツールを使用することで、ファイルやフォルダのアクセス制御リスト(ACL)を表示、修正することができます。

・ACL(Access Control List):ファイルやフォルダー、その他のリソースに対して、誰がどのような操作を許可されているかを管理するためのリストです。Windowsなどのオペレーティングシステムで利用されるセキュリティ機構の一部で、リソースの保護を目的としています。

ACLの基本構成

エントリー(ACE: Access Control Entry) ACLは複数のエントリー(ACE)で構成されています。それぞれのエントリーには、特定のユーザーまたはグループに対するアクセス権限が記載されています。

・DACL(Discretionary Access Control List): 任意アクセス制御リストとも呼ばれ、ファイルやフォルダーへのアクセス権を設定するリストです。たとえば、「このファイルをあるユーザーには編集可能にするが、他のユーザーには読み取り専用にする」といった制御を行います。

・SACL(System Access Control List): 監査用の制御リストで、リソースに対するアクセス操作(成功または失敗)のログを記録するための設定が含まれます。たとえば、「誰がアクセスを試みたか」を追跡する際に使用されます。

●マルチプロセッサ

・疎結合マルチプロセッサ:複数のプロセッサが通信回線を経由しデータを共有するマルチプロセッサシステム。

・蜜結合マルチプロセッサ:複数のプロセッサが主記憶装置を共有する。主記憶装置とプロセッサは共通バス経由で接続される。

・ベアーボーンキット:PCケース、マザーボード、電源ユニットの3点が一式となっているもの。

コメント

コメントを投稿

貴重なご意見ありがとうございます。お客様から頂いたコメントは、紳士に受止め、今後の本ブログの運用に参考とさせてもらいます。